Dano muscular e Hipertrofia – No pain, no gain?

- Vinicius Concon RIsso

- 12 de mai. de 2018

- 6 min de leitura

O que me motivou a escrever sobre esse tema foi um acontecimento recente, envolvendo um amigo e colega de profissão (Personal Trainer), sua respectiva aluna e um nutricionista responsável pelo plano alimentar da mesma. Após alguns meses apresentando ótimos resultados de composição corporal, essa aluna atingiu um platô na massa magra, e é nesse momento em que chegamos ao ponto principal do texto.

Procurando desvendar o motivo por tal estagnação dos resultados, este profissional de nutrição (não estou generalizando, apenas contando um caso isolado) recomendou um exame de sangue, mais especificamente uma análise da concentração de creatina quinase (CK), para avaliar a “qualidade” do treino, relacionando essa qualidade com a magnitude de microtrauma adaptativo (dano muscular).

Relembrando, a CK é uma enzima que tem sua maior concentração dentro da célula muscular (isoforma CK-MM), e que quando encontrada em larga escala na corrente sanguínea é um sinal de que houve microtrauma adaptativo. Em outras palavras, é um marcador indireto de dano. O treinamento resistido (musculação) é capaz de gerar esse dano transitório, principalmente quando envolve a fase excêntrica (como a maioria dos treinos de musculação convencionais). Quanto maior o dano, maior a concentração de CK na corrente sanguínea. O seu pico ocorre entre 24 a 96 horas da última sessão de treinamento e apresenta uma enorme variabilidade entre os sujeitos (valores altos e baixos para a mesma sessão)(Koch et al., 2014).

Existe muito debate na literatura acerca da utilização e interpretação da concentração de CK no ambiente esportivo. Entretanto, o objetivo desse texto é pontuar a relação entre dano e, consequentemente, maior concentração de CK no sangue, e hipertrofia muscular (aumento de massa muscular), de acordo com a literatura atual. Preparados para a viagem? Então apertem os cintos.

A hipertrofia muscular é uma das adaptações do treinamento resistido (musculação) mais estudada dos últimos tempos, sendo o resultado de aumentos intermitentes da síntese de proteínas miofibrilares frente às sessões de treino (Damas et al., 2016).

Apesar de os mecanismos ainda não estarem esclarecidos pela literatura, o estresse mecânico, estresse metabólico e o dano muscular são considerados os principais gatilhos para maximizar essa adaptação morfológica (Ozaki et al., 2016). Entretanto, o dano muscular vem sendo questionado nos últimos anos quanto à sua importância e real contribuição no processo hipertrófico (Damas et al., 2016; Flann et al., 2011). (irei comentar mais afundo sobre o estresse mecânico e metabólico em posts futuros).

O dano muscular é encontrado em grandes magnitudes, principalmente em resposta a novos estímulos do treinamento de força com o componente excêntrico. É avaliado diretamente através de mudanças na estrutura do sarcômero (exame de imagem) e indiretamente através de alguns fatores como queda aguda de desempenho (ex.: força máxima), dor muscular de início tardio (DMIT – famosa “dorzinha” depois do treino) e concentração sanguínea de CK (Damas et al., 2016).

É comprovado que, após o dano inicial, mecanismos de crescimento são ativados para aumentar a síntese proteica com o objetivo de reparar o tecido (Moore et al., 2005), sendo assim, por muito tempo, um mecanismo reconhecido por vários autores como pré-requisito de hipertrofia muscular. Entretanto, com o passar das sessões de treino e a consequente evolução do aluno, a magnitude de dano é atenuada rapidamente, fenômeno conhecido como o efeito da sessão repetida, ou do inglês repeated bout effect (Chen et al., 2009). Então, quando o dano muscular diminui, a hipertrofia muscular segue o mesmo caminho, certo? É hora de trocar o treino e gerar mais dano, não é? Não necessariamente.

Damas e colaboradores (Damas et al., 2016) avaliaram recentemente as mudanças na síntese proteica em decorrência das sessões de treinamento de força e as relacionaram com a hipertrofia e o dano muscular. Pasmem (para muitos profissionais), a síntese proteica miofibrilar só apresentou boa correlação com a hipertrofia quando o dano muscular foi atenuado (repeated bout effect).

Ou seja, quando os indivíduos apresentaram alta magnitude de dano, muito provavelmente a síntese proteica teve como objetivo a reparação do tecido danificado. Já quando o dano foi atenuado (diminuído), a síntese proteica apresentou boa correlação com a hipertrofia muscular, mesmo sendo menor do que no começo do protocolo, como mostrado em outros estudos com indivíduos treinados(Damas et al., 2015).

Os autores propõem uma teoria na qual a elevação da síntese proteica nas sessões iniciais do treinamento de força tem como principal objetivo a reparação tecidual (repair-oriented), pouco relacionada com a hipertrofia. E concluem que a hipertrofia é o resultado de aumentos acumulados de síntese proteica miofibrilar, após o treinamento de força, principalmente após a diminuição/atenuação do dano muscular (Damas et al., 2016).

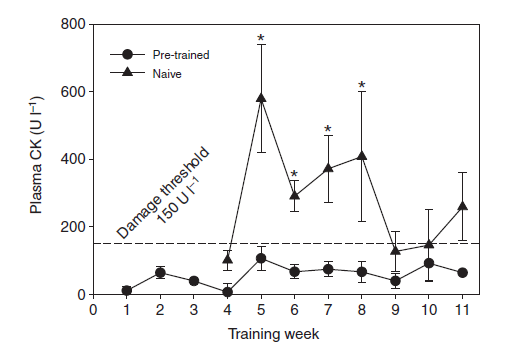

A importância do dano muscular para hipertrofia já vem sendo contestada há algum tempo. Um exemplo disso é o estudo de Kyle Flann publicado há 7 anos atrás (Flann et al., 2011). Os autores dividiram 14 indivíduos (destreinados) em 2 grupos, onde previamente ao protocolo oficial, o primeiro grupo (pre-trained) realizou um treinamento excêntrico com progressão de cargas ao longo de 3 semanas que não gerasse alta magnitude de dano. Após isso, foram realizadas 8 semanas de treinamento excêntrico de alta intensidade em um ciclo ergômetro adaptado. Já o outro grupo (naive) começou diretamente no protocolo de alta intensidade, apresentando assim alta magnitude de dano (avaliado por DMIT e concentração de CK) desde a primeira sessão (observe a figura 1 – diferença de concentração de CK ao longo das 8 semanas entre os grupos, mostrando claramente que o grupo Naive apresentou maior dano ao longo de todo o protocolo).

Figura 1

Os principais achados foram que não houve diferenças nos ganhos de força (máxima contração isométrica voluntária) e hipertrofia (ressonância magnética), apresentando aumentos de 24,8% e 25,8% na força, e 6,5% e 7,5% na hipertrofia, para o pre-trained e naive, respectivamente, sem diferenças significativas entre os grupos. Os autores concluíram que os aumentos no tamanho muscular e na força podem ser alcançados independente do aparecimento de sintomas de dano muscular (dor muscular tardia e concentração de CK, por exemplo). Estas são informações valiosas principalmente para públicos onde não são recomendados protocolos de alta intensidade, mas que precisam desenvolver a massa muscular, como alguns idosos e atletas em processo de recuperação de lesão (Flann et al., 2011).

Recentes estudos com a utilização de intensidades baixas (ex. 30% de 1 repetição máxima) e séries realizadas até a falha concêntrica vêm apresentando resultados semelhantes aos protocolos mais intensos no tocante a hipertrofia muscular (Burd et al., 2012), sendo mais uma vertente na discussão sobre a necessidade de sempre gerar alta magnitude de dano para potencializar a hipertrofia, uma vez que, para o mesmo volume, os protocolos de baixa intensidade resultam em menos dano muscular do que os de alta intensidade.

Para finalizar, a hipertrofia muscular é uma adaptação morfológica que depende de inúmeros fatores, como o treinamento (estímulo), alimentação, sono e o potencial genético. Resumir o resultado não satisfatório de hipertrofia a um marcador indireto de dano muscular (CK) é, no mínimo, imprudente. Apesar de o microtrauma adaptativo fazer parte do processo e ter o seu papel, o presente texto pontuou importantes pesquisas que mostraram que o dano não é um fator primordial no processo hipertrófico.

Se um planejamento de treino (leia sobre planejamento aqui) for avaliado pela magnitude de dano muscular que uma sessão gerou (quanto mais dano, melhor o treino), eu sinceramente, posso rasgar o meu diploma, pois qualquer sujeito com o mínimo de experiência na sala de musculação pode atingir esse resultado.

Referências

BURD, N. A. et al. Bigger weights may not beget bigger muscles: evidence from acute muscle protein synthetic responses after resistance exercise. Applied physiology, nutrition, and metabolism, v. 37, n. 3, p. 551-554, 2012. ISSN 1715-5312.

CHEN, T. C. et al. Muscle damage responses of the elbow flexors to four maximal eccentric exercise bouts performed every 4 weeks. Eur J Appl Physiol, v. 106, n. 2, p. 267-275, 2009. ISSN 1439-6319.

DAMAS, F. et al. A review of resistance training-induced changes in skeletal muscle protein synthesis and their contribution to hypertrophy. Sports medicine, v. 45, n. 6, p. 801-807, 2015. ISSN 0112-1642.

DAMAS, F. et al. Resistance training‐induced changes in integrated myofibrillar protein synthesis are related to hypertrophy only after attenuation of muscle damage. J Physiol, v. 594, n. 18, p. 5209-5222, 2016. ISSN 1469-7793.

FLANN, K. L. et al. Muscle damage and muscle remodeling: no pain, no gain? Journal of Experimental Biology, v. 214, n. 4, p. 674-679, 2011. ISSN 0022-0949.

KOCH, A.; PEREIRA, R.; MACHADO, M. The creatine kinase response to resistance exercise. J Musculoskelet Neuronal Interact, v. 14, n. 1, p. 68-77, 2014.

MOORE, D. R. et al. Myofibrillar and collagen protein synthesis in human skeletal muscle in young men after maximal shortening and lengthening contractions. American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism, v. 288, n. 6, p. E1153-E1159, 2005. ISSN 0193-1849.

OZAKI, H. et al. Muscle growth across a variety of exercise modalities and intensities: contributions of mechanical and metabolic stimuli. Med Hypotheses, v. 88, p. 22-26, 2016. ISSN 0306-9877.

Comments